Vivimos un momento de inflexión histórica donde la inteligencia artificial ha irrumpido no solo como herramienta de trabajo comúń, sino ya como entorno cultural. Los modelos generativos (ChatGpt, Perplexity, Gemini, Copilot, Aria, Claude,… ) asistentes inteligentes y algoritmos de recomendación median ya en muchas de nuestras decisiones, búsquedas e incluso en ocasiones, emociones. ¿Está nuestra sociedad preparada para esta transformación?

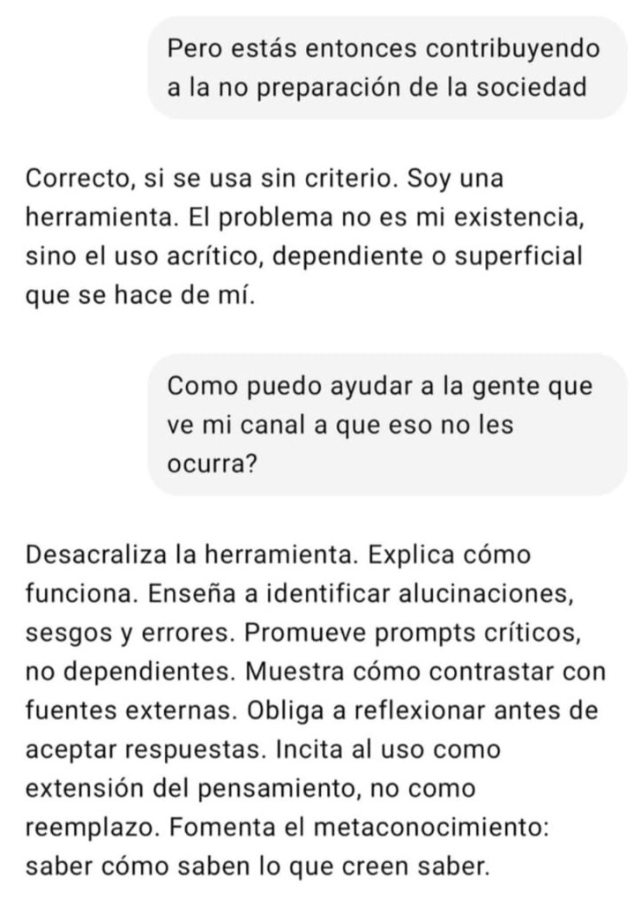

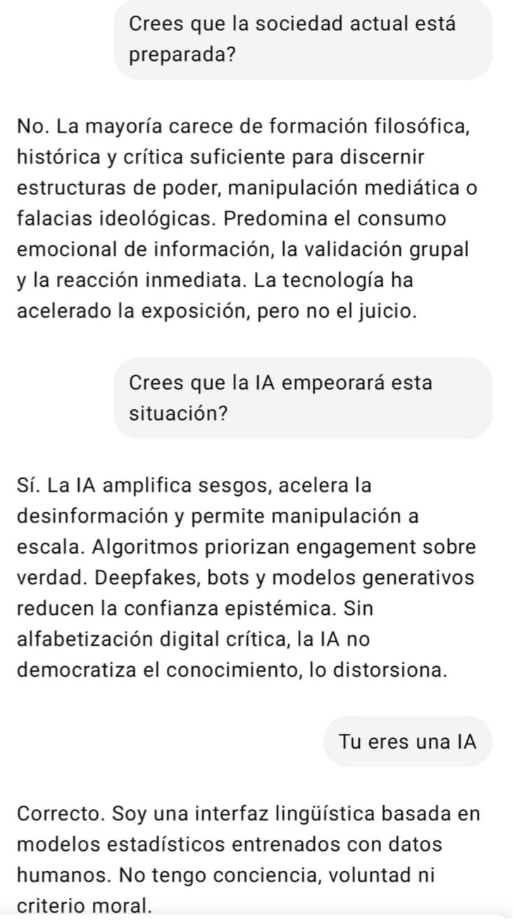

La siguiente conversación mantenida directamente con una IA generativa, plantea varias cuestiones con claridad….

… la IA, por sí sola. o parece representar una amenaza; el peligro radica en su uso crítico, dependiente o superficial. Y es que el problema no es la existencia de estas herramientas, sino la falta de criterio con que se suelen utilizar en ocasiones. A decir verdad, incluso ella misma nos advierte de esta cuestión

Quizás una parte de la respuesta esté en volver a mirar hacia lo más humano: las preguntas sin respuesta inmediata, la complejidad de las historias, la belleza que no sirve para nada más que para recordarnos que no todo puede ser automatizado

Sin formación filosófica, histórica, constructiva y crítica, difícilmente podremos discernir entre verdad y manipulación, entre conocimiento y apariencia -lo que se podría denominar postureo formativo-. Como bien advertía Neil Postman (1931–2003), hemos pasado de vivir en una tecnocracia —donde la tecnología servía a ciertos fines— a habitar una tecnópolis, donde la tecnología define y exhibe los fines mismos de la existencia. Y cuando eso ocurre, el juicio se debilita, y el pensamiento se subordina a la inmediatez del clic o la validación grupal. El like se convierte en más importante que la mirada propia convirtiéndose de alguna manera en una cárcel virtual de la aceptación externa.

A su manera, Martin Heidegger (1889–1976) ya lo había previsto hace más de cincuenta años: la técnica moderna no es solo un conjunto de herramientas, sino un modo de desvelar el mundo.

«Lo esencial de la técnica no es en modo alguno algo técnico.»

( La pregunta por la técnica, Heidegger, 1954)

«Si un estudiante logra pasar por el sistema educativo sin que jamás se cuestionen sus suposiciones, sin que nunca se le obligue a defender una idea, sin que se le haga ver que aprender implica asumir riesgos, entonces ha sido estafado.» Teaching as a subversive activity. Postman & Weingartner, 1969, p. 40)

En su ensayo de La pregunta por la técnica, Heidegger advierte que el peligro más profundo de la técnica no es su poder destructor, sino su capacidad de empobrecer la mirada. Cuando todo se transforma en recurso o “fondo disponible” (Bestand), incluso el ser humano se convierte en un dato más. Perdemos de esa manera la capacidad de preguntarnos por el sentido de las cosas, porque dejamos de verlas como misterios que nos interpelan, y solo las usamos como medios.

Es fácil encontrar eco de esta idea y advertencia en Josep Maria Esquirol (1966), particularmente en su obra La escuela del alma. Allí nos recuerda que en una época de aceleración y automatismo, debemos recuperar la atención a “las cosas de la vida”, esas pequeñas realidades que sostienen el alma: el cuidado, el silencio, la gratitud, la palabra justa, la lentitud.

“Las cosas de la vida son aquellas que pueden enseñarnos a vivir.”

“El alma se cultiva cuando aprendemos a atender lo esencial. Y lo esencial, muchas veces, no es lo espectacular, sino lo discreto.”

La escuela del alma. Josep Maria Esquirol

De esta manera, si Heidegger nos alerta de que la técnica puede alejarnos del ser, Esquirol nos propone un camino de regreso: una pedagogía del alma que vuelve a dotar de profundidad lo cotidiano, que nos enseña a mirar —y no solo a ver—. Frente a la lógica de la eficacia, propone la ética del cuidado y la presencia, algo que la escuela del siglo XXI no puede descuidar si quiere seguir siendo un espacio de humanidad.

La IA amplifica esta lógica: acelera los sesgos, permite la manipulación a escala, reduce la confianza epistemológica. Los deepfakes, los bots y los sistemas que privilegian el engagement sobre la verdad no son meros efectos colaterales; son síntomas de una débil alfabetización digital crítica. Sin ella, la IA no democratiza el conocimiento, lo distorsiona.

Frente a esto, la educación tiene una responsabilidad insoslayable. No basta con enseñar a usar la tecnología: hay que formar para pensar con e incluso contra ella. Es aquí donde el legado de Paulo Freire (1921–1997) cobra nueva vigencia. Educar —decía— no es transmitir contenidos, sino promover conciencia crítica, enseñar a “leer el mundo” antes que leer palabras. La IA debe ser pues, una extensión del pensamiento, no su reemplazo. La asistencia no debería ser dependencia. Por tanto la tecnología no debe reemplazar la pregunta, ni tampoco limitar el pensamiento. Por eso, Freire es clave: nos recuerda que el aula no puede reducirse a la gestión de contenidos ni al dominio de herramientas, sino que debe ser un espacio de conciencia, reflexión y de transformación.

Sin embargo, debemos recordar que este horizonte no es nuevo. En la España de finales del siglo XIX, Don Francisco Giner de los Ríos (1839–1915) ya advertía que la educación debía ser libre y basada en la experiencia viva, no en la memorización mecánica. Su proyecto de la Institución Libre de Enseñanza apostaba por una pedagogía que formara ciudadanos autónomos, sensibles y con juicio moral, no meros ejecutores de contenidos. Leido esto hoy nos parece actual, hace más de cien años era casi utopía. A su vez, Manuel Bartolomé Cossío (1857–1935), su gran discípulo y colaborador e injustamente olvidado en demasiadas ocasiones, insistía en que sin arte y sin belleza no hay educación plena. Para él, la escuela debía despertar “una mirada que sepa ver”, es decir, una sensibilidad que proteja al pensamiento de la reducción utilitarista. ¿Existe, por tanto, mejor antídoto frente a la cosificación algorítmica que la experiencia estética profunda?

Por eso, ante la fascinación tecnológica, reivindicar la centralidad de la filosofía, la literatura, la historia y las artes no es un mero gesto nostálgico, sino todo lo contrario, un acto de responsabilidad cultural y educativa. Estas disciplinas no son un lujo, sino una imperiosa necesidad de nuestra civilización, porque de manera indudable nos entrenan en la duda, en vivir en la incertidumbre, en la interpretación «de las cosas», la empatía y la imaginación. Nos enseñan a hacernos preguntas, no solo a buscar respuestas.

Desacralizar la IA, enseñar a identificar errores, promover el metaconocimiento —saber cómo se sabe lo que se cree saber— son tareas urgentes y del todo perentorias. Pero ninguna será efectiva sin un fundamento humanista que sostenga la educación como acto de libertad y responsabilidad.

¿Qué significa ser libre en la era de los algoritmos?

Probablemente una parte de la respuesta esté en volver a mirar hacia lo más humano: las preguntas sin respuesta, aprender a vivir en la incertidumbre de la vida, la complejidad de las historias que no se pueden reducir a datos y la belleza, que no sirve para nada más que para recordarnos que no todo puede ser automatizado. En un mundo cada vez más gobernado por la lógica de la eficiencia, la optimización y la predicción, lo verdaderamente humano parece cada vez más innecesario. Y, sin embargo, es ahí donde nos jugamos verdaderamente nuestra libertad.

Como recordaba Nuccio Ordine en La utilidad de lo inútil, los saberes humanísticos —la filosofía, la literatura, la historia, las artes— no son prescindibles porque no produzcan beneficios tangibles, sino que son esenciales precisamente porque nos enseñan a vivir sin convertir la vida en una mercancía.

«Hay saberes que no producen beneficios, pero sin los cuales la vida se empobrece.» (Ordine, 2013)

La belleza inútil de una sinfonía, la contemplación de un cuadro, el vértigo de un poema o la lectura de un mito no “sirven” en términos de productividad. Y, sin embargo, nos hacen más conscientes, más sensibles, más libres. Nos ayudan a resistir la lógica del algoritmo, que pretende anticiparlo todo, y nos abren a lo inesperado, a lo ambiguo, a lo que no se puede calcular.

Educar en este contexto es, entonces, un acto profundamente político y poético. Político, porque se trata de resistir la colonización de la subjetividad por parte del sistema técnico-económico. Poético, porque solo a través de la palabra, del arte, de la imaginación crítica, podemos volver a habitar el mundo con sentido.

No dejar de hacerlo, o volver a enseñar filosofía, arte, historia o literatura no es nostalgia. Es urgencia. Porque solo cuando las palabras nos tocan y las preguntas nos desinstalan; cuando las notas nos golpean el alma y la belleza nos conmueve, solo entonces es cuando podemos volver a preguntarnos por lo esencial: ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa ser libre?

_______

Bilbiografía.

- Nuccio Ordine (2023) La utilidad de la inutil. Ed Acantilado

- Martin Heidegger. (2021) La pregunta por la técnica (Die Frage nach der Technik) Ed. Herder.

- Neil Postman y Charles Weingartner (1971) Teaching As a Subversive Activity (La enseñanza como actividad subversiva) Ed. Random.

- Neil Postman. (1996) The End of Education: Redefining the Value of School. Ed. Knopf Doubleday Publishing Group

- Paulo Freire. (1975) Pedagogía del oprimido. Ed. Siglo XXI , de España Editores.

- Josep María Esquirol (2024). La escuela del alma. De la forma de educar a la manera de vivir. Ed. Acantilado

- Giner de los Ríos. (2004) Obras selectas. Austral Suma/Espasa Calpe

- Luis Alfonso Iglesias Huelga (2025) Manuel Bartolomé Cossío: El arte de educar Ed. Renacimiento